テレビでもおなじみの高専ロボコンが前橋スズランにやってきます。いろんなロボットを子供たちが実際に操縦することで、その動く仕掛けを詳しく見て知ることができます。会場で同時開催する科学体験教室では、スピーカやモーターを作りながらその原理を勉強したり、4本足ロボットを組み立てたり、ペーパークラフトで橋を作ることで、子供たち自身から理科工作の楽しさを覚えることができるでしょう。さらにはまた、普段では目にすることがなかなかできない超低温が作りだす世界を体験する教室や、分子模型について勉強し、実際に試薬を用いてカラフルな人造イクラを合成する化学教室などを通じて、子供たち自身が体験しながら、科学の世界のおもしろさを発見することができるでしょう。製作したものは、子供たちのこれからの勉強のために持って帰ることができます。未来の科学者・技術者に通じる道です。小・中学校の皆さんはふるってご参加ください。

○ 開催スケジュール

事前登録等は必要ありません。ただし、定員のあるものについては、先着順とさせていただきます。

参加ご希望の方が多数の場合は、当日の午前10時と午後13時に整理券を配布いたします。

(表中の展示・体験テーマ名をクリックすると、下方のテーマ概要へ跳びます。)

| 展示・体験テーマ | 対象年齢・定員 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |

|---|---|---|---|---|---|

|

こどもロボコン大会 君達もロボットを操縦してみよう |

小・中学生 定員なし、随時 |

○ | ○ | ○ | ○ |

| 液体窒素でマイナス200℃の世界を体験しよう | 小学生 定員20名 |

● | ● | - | - |

|

化学の世界で遊ぼう カラフルなイクラをつくってみよう |

小・中学生 定員30名 |

● | ● | - | - |

|

化学の世界で遊ぼう 燃料電池・太陽電池を体験しよう 分子模型で遊ぼう |

小・中学生 定員なし、随時 |

◇ | ◇ | - | - |

| ペーパークラフトで橋をつくろう | 小学生 定員30名 |

● | ● | - | - |

|

展示 高専生の作った橋の模型の展示 |

定員なし随時 |

○ | ○ | - | - |

| 紙コップスピーカをつくろう | 小学校高学年 定員28名 |

- | - | ● | ● |

| クリップモーターをつくろう | 小学校高学年 定員20名 |

- | - | ● | ● |

|

楽しいメカトロニクス 4本足ロボットをつくってみよう |

小学校高学年~中学生 定員15名 |

- | - | ◆ | ◆ |

|

展示 炭素繊維で水をきれいにする アスベストの低温無害化とその実用化 |

小・中学生~社会人 定員なし、随時 |

○ | ○ | ○ | ○ |

→ 印刷用のスケジュール表(別ウィンドウで pdf ファイルを開きます)

○ 展示・体験テーマの概要

当日の展示や体験の内容が、都合により予定と異なる場合がありますことをあらかじめご了承ください。

「リンク」の文字をクリックすると、それぞれの展示・体験テーマを準備しているグループによる、より詳細な内容紹介等のページを見ることができます。

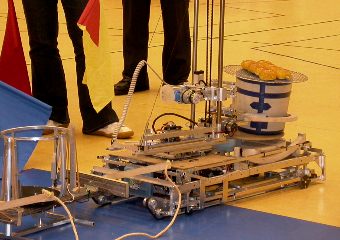

こどもロボコン大会:君達もロボットを操縦してみよう

ロボコン大会に出場・対戦した歴戦の勇士たちを、皆さん自身で操縦することができます。ロボット研究会の学生が皆さんを親切に指導いたします。さまざまな仕掛けのおもしろさを発見してみましょう。

液体窒素でマイナス200℃の世界を体験しよう

マイナス200℃の非常に冷たい液体である液体窒素を用いて、低温の世界を体験しましょう。極低温では、ゴムボールや生花はどんなふうになるでしょうか。また極低温でしか観察できない超伝導現象とはどんな現象でしょうか。それぞれ体験を通して発見しましょう。最後に楽しいイベントとして、冷蔵庫なら数時間もかかるアイスクリームを、その場で短時間のうちにつくり、うまくできたか味わってみましょう。

紙コップスピーカをつくろう

ラジオやテレビ、ステレオから美しい音がでるスピーカの原理を、実際にスピーカを作りながら勉強しましょう。最も簡単なスピーカを、紙コップ、エナメル銅線、磁石を使ってつくってみましょう。作った紙コップスピーカをラジカセにつなぐと、さてどんな音が楽しめるでしょうか。

クリップモーターをつくろう

モーターはわたしたちの身の回りのさまざまのところに使われています。動くおもちゃ、家で使う掃除機・冷蔵庫にとどまらず、大きなものではあの新幹線も。そのなかで、もっとも構造が簡単なモーターを、身の回りの材料からつくってみましょう。材料は、磁石、エナメル銅線、紙をとめるクリップ、それと電池だけです。エナメル銅線でうまく輪をつくり、ちょっと工夫を施すだけで、2つのクリップで作った支柱の間で、銅線の輪がくるくると勢いよく回りだします。最もシンプルなモーターの誕生です。

化学の世界で遊ぼう

リンク身の回りにはさまざまなプラスチックなど化学製品があふれています。化学製品を構成している分子がどんな形をしているのかを自分の目で見てみましょう。また、水溶液をまぜて人造イクラを作ってみることで、化学のおもしろさを発見しましょう

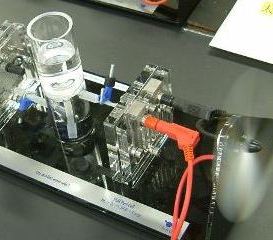

《燃料電池・太陽電池を体験しよう》

太陽光のエネルギーを使って水からクリーンなエネルギーである水素を作り出し、必要なときに燃料電池で電気を取り出すことができます。その様子を見てみましょう。

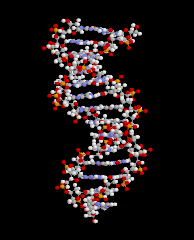

《分子模型で遊ぼう》

分子模型の棒と穴のあいた玉を組み合わせることで、いろいろなかたちを作ってみましょう。黒色をした炭素原子の玉には4本の結合棒、赤色をした酸素原子の玉には2本の結合棒といった約束事で、実際の物質の分子と同じ形をつくることができます。また、パソコンの画面上でDNAやタンパク質などの身の回りにあるさまざまな分子の立体像を観察してみましょう。

《カラフルなイクラをつくってみよう》

昆布のぬるぬるの成分であるアルギン酸ナトリウムの水溶液を紫キャベツや食紅などの色素で着色し、滴下用スポイトで吸い上げて、ビーカーの中の塩化カルシウム水溶液の中に滴下するとカラフルな人造イクラが出来上がります。これを茶こしでこして取り出し、紫外線をあてたり、酸やアルカリの水溶液に入れたりして観察してみましょう。できあがったカラフルイクラ、使ったビーカー・試験管・スポイトは、皆さんの今後の自由研究用に持ち帰っていただくことができます。

楽しいメカトロニクス

《4本足ロボットをつくってみよう》

ロボットの基礎を勉強するとともに、4本足で安定歩行が容易なロボットを作り、自分で動かしてみましょう。制作にあたっては少々時間がかかりますが、懇切丁寧に指導いたしますのでご心配ありません。出来上がったロボットがどのくらい速く歩けるか、また上り坂が上れるか、いろいろ試してみましょう。

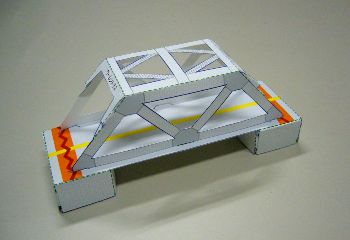

ペーパークラフトで橋をつくろう

ブリッジコンテストというものをご存知ですか。ボール紙、マッチ棒、木、ダンボール、あるいはパスタなども材料にして橋の模型をつくり、その美しさ、強さを競うもので、日本はもちろん世界中で行われています。今回はクラフト紙を用いて橋を作り、紙といえどもうまく構造体を作ることで、意外な強度があることがわかるでしょう。会場では、群馬高専の学生たちがこれまでに制作した美しい橋も展示しますので、詳しくご覧になっていただくことができます。

炭素繊維で水をきれいにする

汚れた湖・沼を炭素繊維できれいにする… いまや新聞・テレビなどで話題の小島教授が開発・実用化に取り組んでいるプロジェクトを、実物とビデオ、パネルでご紹介します。

アスベストの低温無害化とその実用化

アスベストの無害化に取り組んでいた唯一の国立機関が群馬高専でした。いまでは企業連携により実用化にまで至りました。アスベストの低温分解の様子など、ビデオとパネルでご紹介します。